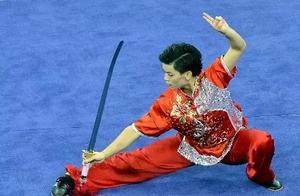

古代武术的发展

中国的奴隶社会是在干戈碰撞的电闪雷鸣中拉开帷幕的。大禹的儿子启,改变了过去禅让方式确定首领的做法,建立了中国历史上第一个世袭的奴隶制国家夏(约公元前21世纪一前16世纪)。这种做法立刻引起了东夷部落的强烈不满,在首领伯益的领导下,起兵反抗,爆发了夷夏战争。后来,伯益战败身亡。启为了镇压东夷的反抗,非常重视军事训练,把他的军队集中在大乐的旷野里进行击刺练习(《山海经·海外西经》)。东夷族善于使用弓箭,有很多神箭手。古代神话中有名的英雄,曾经弯弓射落过九个太阳的羿就是他们后来的首领,在夏启的儿子太康继位后,羿率领着他的神箭手们又与夏进行了激烈的战斗。从此,战争就成为促进武术发展的主要动力,武术的发展与战争形式的变化、兵器的演进、战术的更新紧紧地联系在一起。

从商代(约公元前16世纪—前11世纪)后期开始一直到春秋时期(公元前770—前476年),作战的主要形式是车战。军队由车兵和步兵组成,车兵是作战的主力。战车由两匹或四匹马拉着,车上有三名武士,站成一个“品”字形。位于中间突前位置的是驾车的御者,由善于驾驭战车的武士担任。站在左方的是射手,也是车长,拿弓搭箭,负责较远距离的杀伤;右侧的武士是击刺手,拿着长矛,等到与对方的战车相接时做近距离的搏杀。由于在车厢里作战,车上的武士们走动较少,披挂的铠甲也比较重。在战车后还尾随着一定数量的步兵。军队的骨干都是贵族子弟,士卒由自由民充任。在打仗时,奴隶也有从军的,但只能充当徒兵或服一些杂役,不在正式军队编制里。

古代的战车大而笨重,一辆车加上四匹马至少占地九平方米。车轮很大,直径大约有1.2—1.6米,但是车厢却很小,还不到半平方米。为了增加战车的稳定性,采用延长车轴的办法。由于车轴很长(近三米),交战的双方战车相错时,至少要有1.6米的间距才不致于撞车。这样,车战中的兵器必须有相当的长度才能击到对方。于是,战车上配置的五种兵器:戈、殳、戟、酋矛、夷矛都有令人吃惊的长度,其中酋矛20尺(约4.3米),夷矛24尺(约5.25米) (《周礼·考工记》)。在后来出土的一些随车兵器中,我们也可以看到,戈、戟、矛的长度约是人身高的两倍多。

古代的这种车战促进了长兵器的运用。但是,由于兵器过长,又受到沉重的铠甲和窄小的车厢的限制,不可能发展出比较复杂的兵器使用技术。在这一时期,一般来说,谁的力量大,蛮劲足,就能打败对手。因此,这时武艺训练主要是力量训练。另外,车战还大大促进了箭术的发展。与长而笨重的矛戟相比,弓箭在车战中的作用变得非常突出。由于车辆比较笨重,难以运转灵活;四匹马驾车,也很难操纵自如,达到很高的速度;再加上一乘车有四马三人,目标很大,既可以射人,又可以射马,在双方阵列相接之前相当远的距离弓箭就可以发挥威力,杀伤敌人,使敌人仰马翻,阵脚大乱。但是由于射手是站在颠颠簸簸、摇摇摆摆的战车上举弓发射的,要射得既远又准,必须经过严格训练。于是,射箭训练成为商周时期(周代:公元前11世纪一前771年)军事武艺训练中最重要的内容。上至天子,下至普通平民,无人不练习射箭,出现了各种各样的射箭活动。不论是祀天祭祖,还是诸侯来朝,欢宴群臣,都有各种形式的射箭比赛,叫做“礼射”。在这些射箭比赛中,天子和他的属下们在鼓乐的伴奏声中,按照

点击展开查看全文

展开全文

APP阅读